- 1778年 ハワイ諸島の発見

- 1810年 カメハメハがハワイ諸島を統一

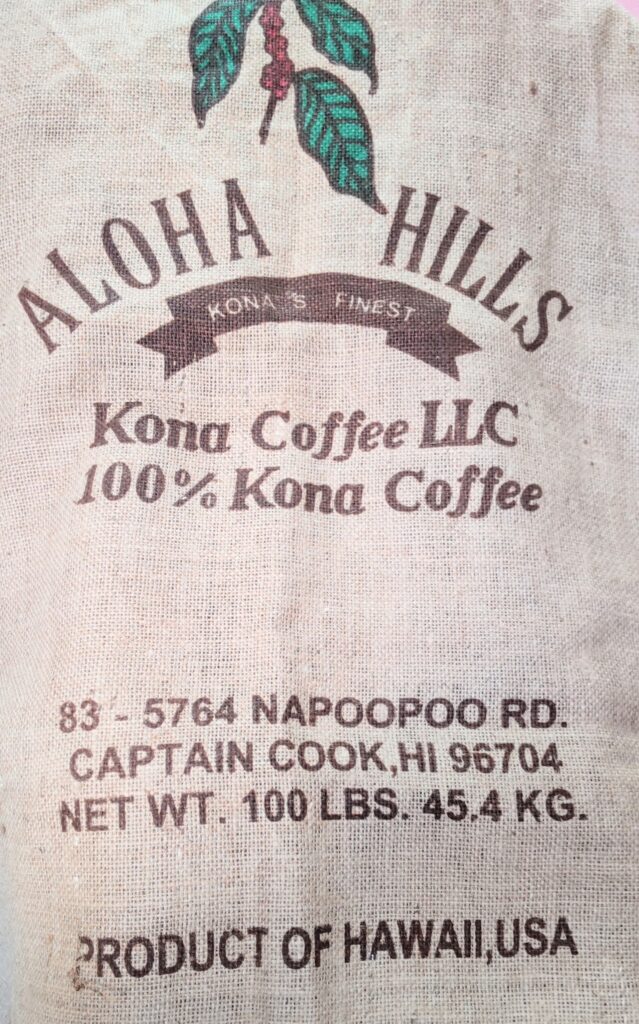

- 1828年 ハワイ島コナでコーヒー栽培が始まる

- 1835年 オアフ島でサトウキビ栽培が始まる

- 1850年 外国人による土地私有が認められる

- 1861年 アメリカで南北戦争始まる(~1865)

- 1868年 明治維新 元年者渡航

- 1885~1894年 官約移民時代

- 1894~1900年 私約移民時代

- 1900~1908年 自由渡航時代

- 1908~1924年 呼び寄せ時代

- 1924~1946年 移民禁止時代

- 1948年~ 戦後

毎年1月~3月は、ハワイのコナコーヒー農園で【雪が降る季節】、その名も【Kona Snow】。

多くの方がご存じのように、ハワイのコナコーヒー農園では春になると、コーヒーの白い花が一斉に開花、そして満開になり、まるで雪が積もったように真っ白に染まります。この様子を地元の人は【Kona Snow】つまり「コナの雪」と呼ぶ。

コーヒーの花はジャスミンのような甘い匂いがします。

Kona Snowは1月〜3月の間に、波のように何度かに分かれて訪れる。この白い花がやがて果実へと姿を変えるわけですから、開花のズレは果実の熟期のズレを意味します。

コナコーヒー農園で今もハンドピッキング(手摘み収穫)が行われるのは、熟期の違うコーヒーチェリーが、それぞれの木の中に混在してしまうからで、これはまさに開花の影響を受けているわけです。

美しいKona Snowを見られるチャンスが多いのは嬉しいけれど、それは同時に、コナコーヒーファーマーにとっては、このあと怒涛のように押し寄せる収穫作業が待っていることを意味します。収穫作業はKona Snowの響きとは裏腹に決して楽な作業ではありません。

だから、私たちがコナコーヒーを楽しめているのも、ファーマーやピッカー(収穫者)の努力があってのこと、ゆえに日々感謝の思いを抱きながら、思いを馳せて今日もコナコーヒーを味わいたいと思います。

今、目の前にある華やかなコナコーヒーの裏側にぎっしりと詰まっているだろうこれまでのハワイの歴史、ハワイ先住民と西欧文明の衝突から「元年者」と呼ばれる一団から始まった日本人のハワイへの出稼ぎ、ハワイ王朝の崩壊、アメリカ併合、太平洋戦争…を経て、彼ら日本人、日系人が苦労して築きあげてきたハワイでの生活、そしてコナコーヒーの歴史をコナコーヒーを楽しむためにもっと知りたい、知っていただきたいと思います。

ハワイへの日系移民に関する文献はかなりの量がネットで読める時代です。いろいろな人がさまざまな視点で日系移民について発表してくれています。月並みな言い方ですが、ハワイに向かった日本人、ハワイでの生活を築いた日本人の方々は、ホント大変だっただろうなあと発表された論文を読んで感心します。みんな私たち日本人の大先輩たちの話です。

私はその先達が折に触れて発表してくれている文献や論文を読んで、それらの資料を基に以下、歴史の年表風にまとめてみました。ざっくりとでも、ハワイ日系人の足跡を知る手掛かりになるならうれしいです。

歴史年表風にまとめるにあたって、お借りしてきた論文は以下の通りです。ただし、以下の文責は自分にあります。また、こうして論文をお借りして引用している点について、問題があればご指摘くだされば幸いです。

参考文献:

大正大学大学院研究論集 第四十八号P.105-122

染井直人「ハワイ日系移民「元年者」出国に関する一考察」論文 大石文朗さん

「ハワイにおける日本人移民の変容に関する一考察

―1868年から1946年までの出稼ぎ労働者から永住者へ―」日本におけるハワイ人気の一考察

―日本人移民と日系アメリカ人の歴史を中心に―

竹下慧さん2018年度 立命館大学国際言語文化研究所 連続講座

第1回「生活と移民」 元年者とハワイ 小川真知子さん

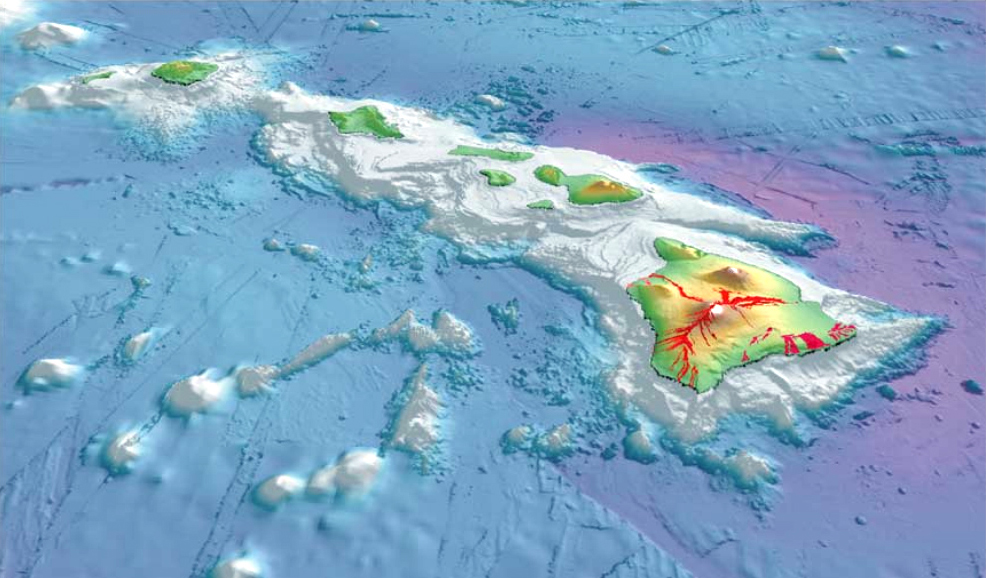

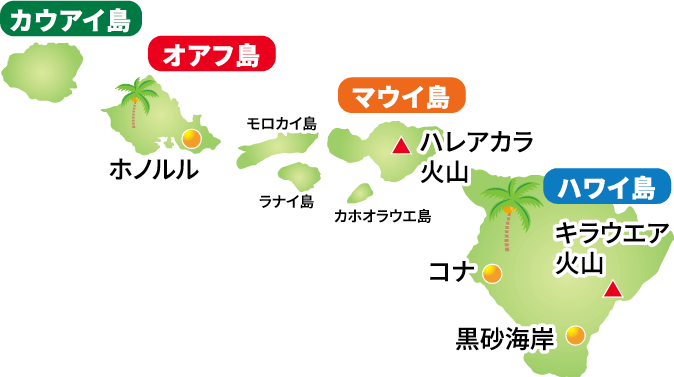

太平洋のほぼ中央に位置するハワイ諸島は、4つの大きな島と周辺の島々からなる火山列島。

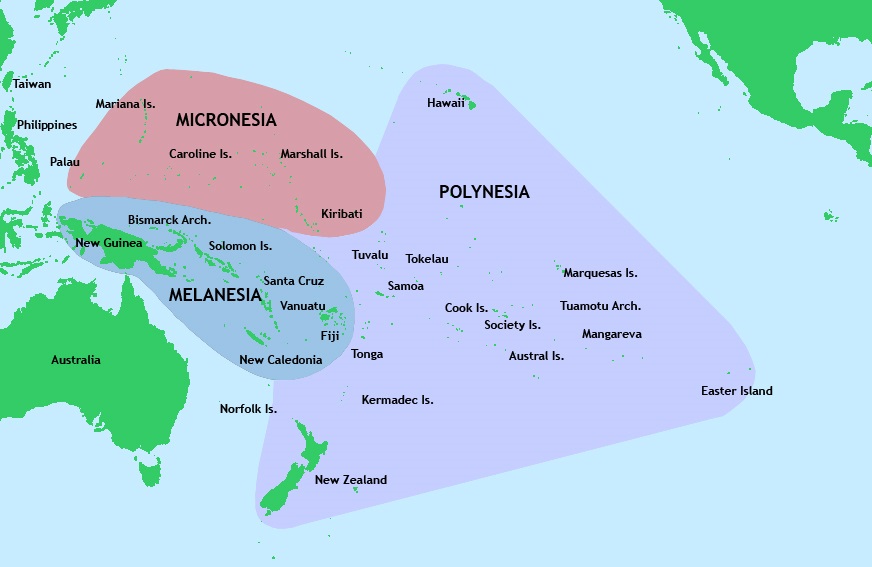

すでに紀元前1000年頃からサモア諸島・トンガなどにポリネシア文化圏が生まれ、紀元後300年から750年ぐらいのあいだにハワイ諸島に伝えられた。ポリネシア文化圏は南西のニュージーランドから南東のイースター島まで広がり、ハワイ諸島はその北限にあたっている。

ハワイ諸島の文化はタヒチ島とも深いつながりがあり、広い海洋文化圏を形成したことが判っている。ポリネシア人の移住ルート@David Eccles ハワイ Hawaii は現地の言葉ではハワイイというのが正しい。

ハワイ諸島は統一された地域ではなく、各島を数人の王(首長)が分割して統治している状態であったが、言語や宗教、社会制度は共通のものを持ち、島々は交易しながら時として戦っていた。他の太平洋の島々と同じくタロイモを主食とし、漁業に従事し、豚・鶏・犬などを飼育していた。これらは現在、ネイティヴ・ハワイアンの文化として見直されている。

ハワイ諸島は、北緯19度から29度の間、北太平洋の北西部微南東部方向にある、多数の島と環礁からなる諸島である。

行政上のハワイ諸島はアメリカ合衆国の領土であるが、地理学による六大州の分類ではオセアニアに属し、オセアニアの海洋部の分類ではポリネシアに属している(ハワイ諸島北西にあるミッドウェー環礁がポリネシアの最北端とされる)。

太平洋プレートが北西方向へ、100万年間に51kmという速度で移動しているため、その上にある列島は北西にある島ほど古く、侵食された期間も長いために小さい。

火山

最近200年間で活動した火山は最南東のハワイ島にしかなく、さらにその南東海中にはロイヒ海山(en)という海底火山が成長している。アメリカ合衆国地質調査所のハワイ火山観測所が最近の火山活動を報告し、画像と解析結果を提供している。ハワイ島はキラウエア火山、マウナロア山、フアラライ山、マウナケア山、コハラ山地の5つの火山でできている。・・・最近の火山活動としては、日本時間2018年5月17日午後11時ごろキラウェア火山が噴火し9千メートル以上の高さにまで噴煙が達した。

1778年 ハワイ諸島の発見 ジェームズ・クック(1728-1779 通称キャプテン・クック)がハワイ諸島を発見。クックはイギリス海軍の士官、海洋探検家、海図製作者。

クックは、一介の水兵から、英国海軍の勅任艦長に昇りつめた人物で、太平洋に3回の航海を行い、オーストラリア東海岸に到達、ハワイ諸島を発見した。クックは、第3回航海の途上、ハワイ島で先住民との争いによって1779年に落命した。

西洋文明との接触によって持ち込まれたさまざまな病原菌により、これら病原菌に抵抗力もたないハワイの先住民たちは病気で命を落とした。また、鯨油目的の捕鯨産業が北太平洋を中心に盛んになったことで、ホノルルやラハイナが捕鯨基地として栄えた。

長い航海をした捕鯨船員はハワイでお金を使いハワイ経済を潤したが、捕鯨船から逃亡する者も多く、かわりにハワイ人を船員として雇い入れたため、ハワイ人の人口のうち30歳から50歳の働き盛りの男性の5分の1がハワイからいなくなる事態も見られたという。

| ハワイ人口 推移 | |

| 1832年 | 130,313人 |

| 1850年 | 84,165人 |

| 1853年 | 73,137人 |

| 1860年 | 69,800人 |

| 1872年 | 56,869人 |

| 1844年 | 40,014人 |

| 1890年 | 34,436人 |

| 1910年 | 29,799人 |

1790年 ハワイ島のキラウエア火山が爆発し、カメハメハの敵が全滅、カメハメハはハワイ島での覇権を確立する。白壇などの天然資源を欧米人に売り、武器、船舶、鉄、衣服などの物品を輸入する。

1794年 カメハメハがマウイ島、モロカイ島、ラナイ島、カホオラヴェ島を征服

1795年 カメハメハがヌアヌ・バリの戦いに勝利し、オアフ島を征服

1810年(文化7年)カメハメハがハワイ諸島を統一

カメハメハがハワイ諸島を統一、ハワイ王国(1795年~1893年)の樹立を宣言

カメハメハ(1758 – 1819年、生年は諸説あり)が初代の王になる。

しかし、次第にアメリカ人やイギリス人がキリスト教の布教やビジネス拡大を求めてハワイに進出、王国の経済はBig5と呼ばれる五大白人財閥の支配下に置かれるようになった。

五大財閥はおもにアメリカ市場に供給するための砂糖の生産を手掛け、やがてサトウキビ栽培がハワイの主要産業になる。サトウキビ栽培のプランテーションでは、中国をはじめアジア各国やポルトガルなど海外から動員した労働者が働いた。

この頃、日本は江戸幕府第11代将軍徳川家斉(在位1787年~1837年)の治世

家斉が若年のため、松平定信を老中首座に任命、定信は寛政の改革を行った

1819年 カメハメハ一世が死去

息子のリホリホがカメハメハ二世として王位に就く

1824年 カメハメハ二世が訪問先のロンドンで死去

カウイケアオウリがカメハメハ三世として即位

1835年(天保6年)

野生のサトウキビ群生地のあったハワイ・オアフ島コロアでサトウキビ栽培が始まる

カウアイ島で本格的なサトウキビ栽培が開始される

1841年(天保12年)

太平洋で遭難し、米捕鯨船に救助されたジョン万次郎(中浜万次郎)がアメリカ入国

1848年

ハワイにはもともと土地の個人所有という概念がなかったが、土地を所有し財産としてとらえる西欧型の考え方の影響により、1848年に王領、官有地、族長領地に三分割するマヘレ法が制定される。

1850年(嘉永3年)

レアナ法(土地権)が制定され、誰でも請求すればそれを自分の土地として所有が認められる。また、外国人による土地私有も認められたため、白人の資本家たちは膨大な対外債務を抱えていたハワイ政府から王領地や官有地を買い取り、白人資本家の個人所有による多くのプランテーションが設けられました。1862年までにはハワイ全土の75%が白人の個人所有になったといわれています。日本からの契約労働者は、こうした白人が経営するサトウキビで耕地した。

1852年(嘉永5年)

サトウキビ畑の労働者として、中国より契約労働移民が来島

1853年(嘉永6年)

アメリカ東インド艦隊司令長官ペリーが黒船4隻で浦賀に来航

久里浜でアメリカ大統領の国書を幕府側に渡す

1854年(嘉永7年)

カメハメハ三世が死去、アレクザンダー・リホリホがカメハメハ四世として即位

ペリーが再来航、横浜で日米和親条約(神奈川条約)調印

その後相次いで、イギリス・ロシアと和親条約を調印

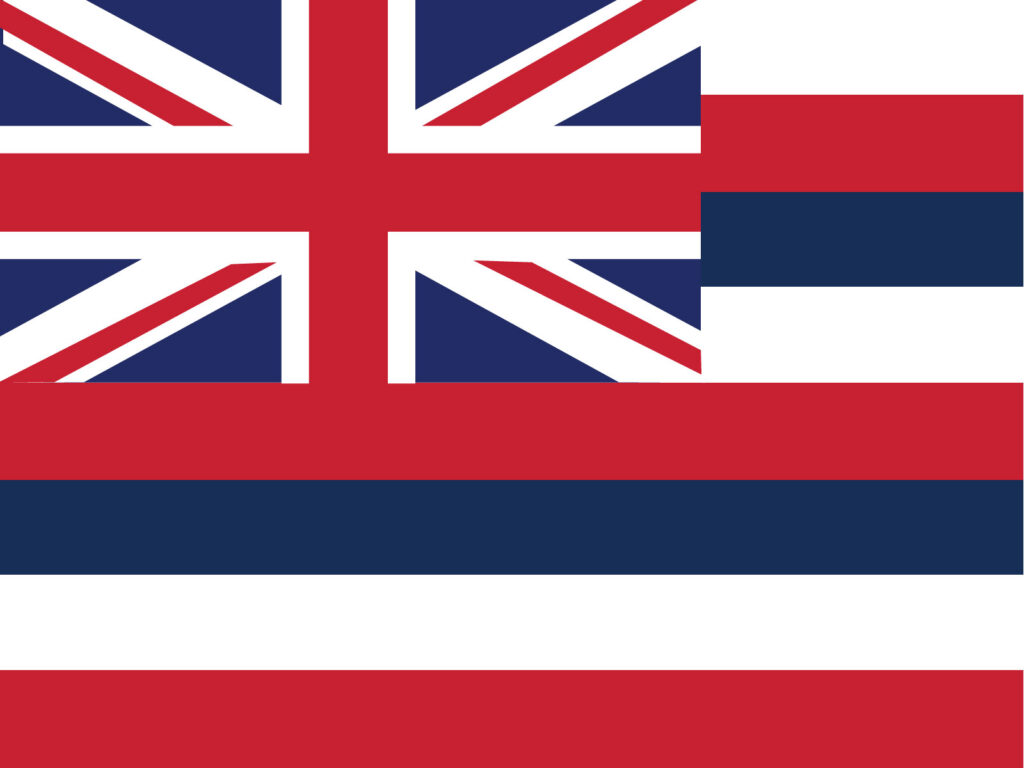

アメリカ50州のうち唯一ユニオンジャックが入っている州旗。

1858年(安政5年)

井伊直弼が大老に就任、天皇の勅許を得ぬまま日米修好通商条約調印

その後、オランダ・ロシア・イギリス・フランスとも同様の条約が結ばれる。

https://ghostsofdc.org/2012/07/03/japanese-embassy-1860/, パブリック・ドメイン

万延元年遣米使節は、江戸幕府が日米修好通商条約の批准書交換のために1860年に派遣した77名から成る使節団で、1854年の開国後、最初の公式訪問団。

1860年(安政7年)

桜田門外の変で大老の井伊直弼が暗殺される。

日米修好通商条約批准書交換のため、遣米使節団がアメリカへ派遣される。

サンフランシスコに向かう途中、日本の使節団を乗せた米海軍・ポーハタン号はホノルルに寄港し、カメハメハ四世に謁見。

また、ポーハタン号に随行した咸臨丸はこのとき日本で初の太平洋横断を果たす。

咸臨丸はアメリカからの帰路、ホノルル港に寄港、勝海舟(鱗太郎)らはジョン万次郎を通訳として伴い、カメハメハ四世に再度謁見。この謁見の際、カメハメハ四世からハワイへの移民の要請があった。

1861年(文久元年)

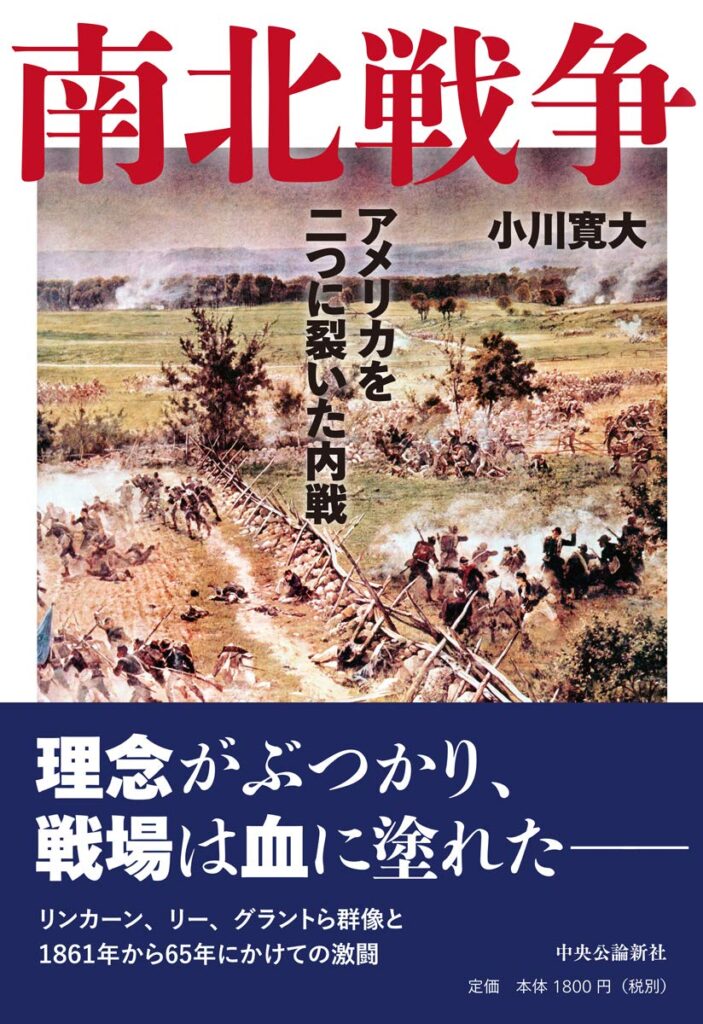

アメリカで南北戦争始まる(~1865)

これまでアメリカの製糖産業はアメリカ南部で展開されていたが、南北戦争で南部が戦場になったことで砂糖の生産が減り、流通量が不足するに至った。アメリカ北部でアメリカ南部産の砂糖に代わり、ハワイ産砂糖の需要が高まる。南北戦争はハワイにとって大きな転換期となった。

1835年にオアフ島で始まったサトウキビ栽培はその気候が育成に適していることからハワイ各地で欧米人によるプランテーション栽培がすすめられており、アメリカにおけるハワイ産砂糖の需要が増大した。

西洋文明とともに持ち込まれた病原菌による病死、捕鯨船員の逃亡による代替えとしてのハワイ人の採用などハワイ人の急激な労働人口の減少によりハワイの原住民を製糖産業に充てていたハワイ政府は決定的な労働力不足に陥り、それを海外からの移民を受け入れることで補う政策をとった。

1862年(文久2年)

薩摩藩士、生麦村でイギリス人を殺傷(生麦事件)

1863年(文久3年)

ロト・アプアイワがカメハメハ五世として即位

長州藩、下関でアメリカ・フランス・オランダ船を砲撃(馬関戦争)

薩摩藩、イギリス艦隊と交戦(薩英戦争)

1864年(元治元年)

四国連合艦隊が下関を砲撃

イギリスはフランス・オランダ・アメリカの三国に参加を呼びかけ、艦船17隻で連合艦隊を編成し、馬関(現下関市中心部)と彦島の砲台を徹底的に砲撃、各国の陸戦隊がこれらを占拠・破壊した。

1865年(慶応元年)

アメリカの南北戦争が終結し、奴隷解放宣言、南部の黒人奴隷制が廃止になる

1867年(慶応3年)

15代将軍徳川慶喜が大政奉還、朝廷が王政復古を宣言

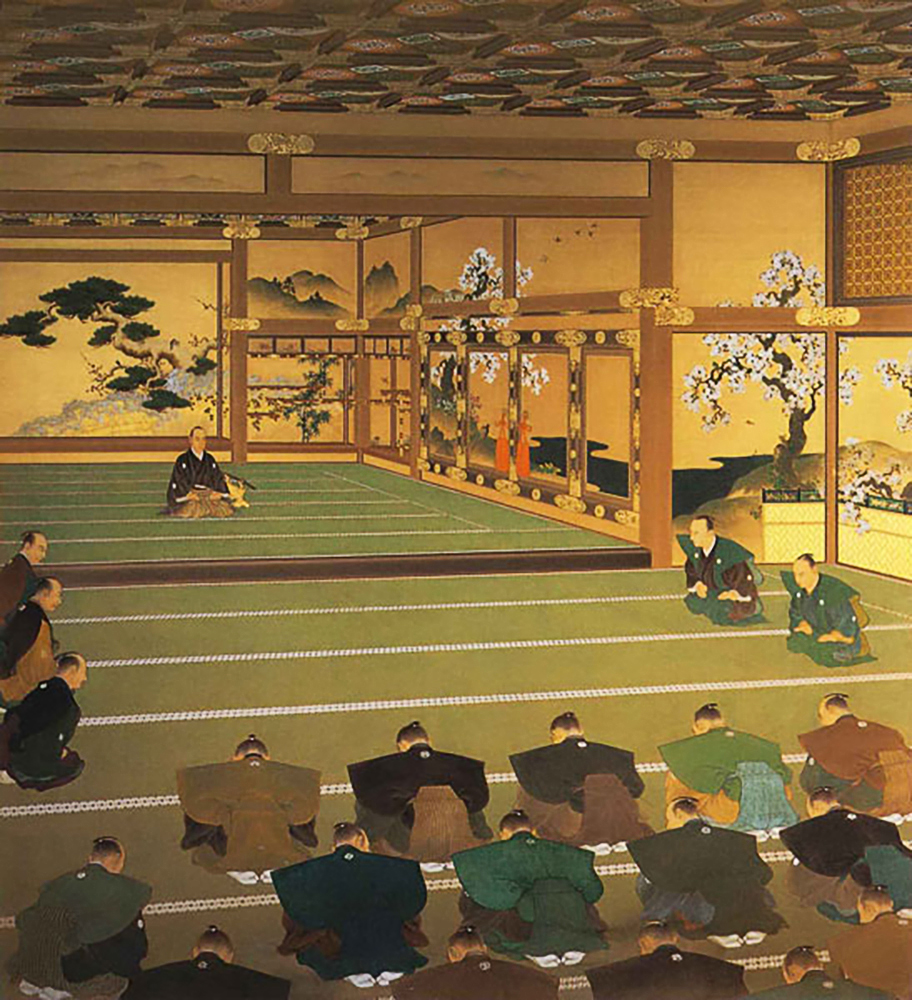

大政奉還の前日、慶喜が黒書院において、幕府役人や家門大名に対して大政奉還の伝達を行う際の様子

1868年(明治元年)

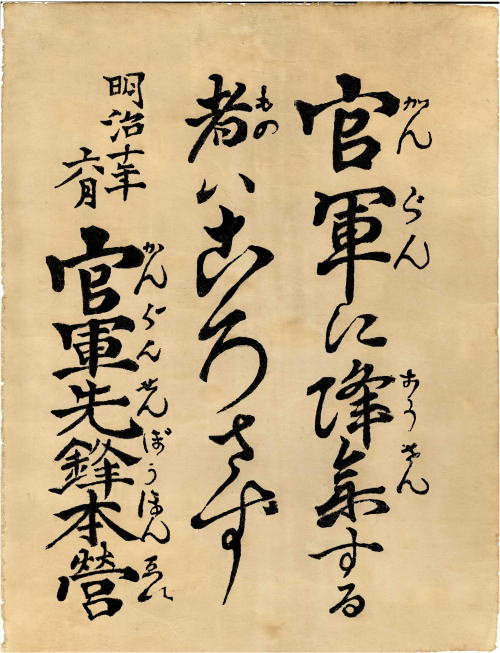

政府軍と旧幕府軍による内戦、いわゆる戊辰戦争が始まる

江戸城が開城、王政復古の大号令のもと明治新政府が発足、明治と改元

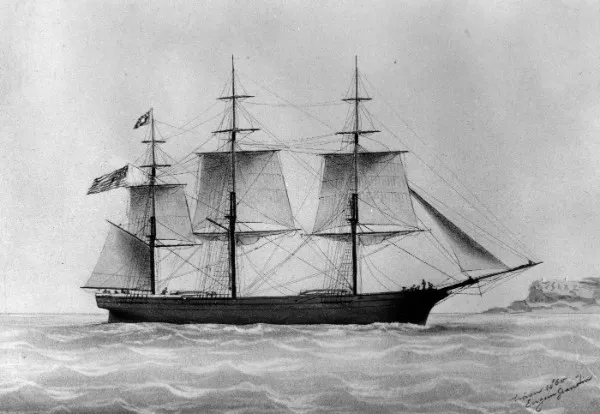

この年の5月、横浜からハワイに向けて英国帆船「サイオト号」が最初の集団移民153名を乗せて出港した。この年が明治元年にあたることから、のちに「元年者」と呼ばれる一団である。

製糖産業にかかわる安価で大量の労働力の確保は、ハワイ政府にとって急務であった。このような中でハワイ政府外相ロバート・C・ワイリー(Robert Calvin Wiley,1904-1944)から総領事として任命され、全権を委ねられた貿易商人であるユージン・ヴァン・リード(Eugene Miller Van Reed, 1835-1873)によって「元年者」は募られた。

しかし、日本は江戸幕府から明治政府へ移行の混乱期に加え、戊辰戦争中でもあったので、リードの旅券申請は認められず、旅券が交付されなかったため、リードは明治政府に最後通告の後、旅券の交付を明治政府から受けないまま、5月に横浜港を出帆し、ハワイに向かった。

「元年者」はハワイ渡航に際し、次のような六カ条からなる取り決めを交わした。

一 労働契約期間は三か年にて、ホノルル到着の日より三十六か月を数ふ

一 賃金は一か月4ドル

一 全労働者の頭を一名設く

一 渡航船賃、来布後の住宅、食糧、治療費等は、凡て耕地会社より給与す

一 賃金支払方法、賃金は毎月一日、その半分を現金、半分を手形にて支払う。

但し労働者が希望ならば、組長を通じて残余の半額を手形と引き換え現金で受け取ることを得。一 三か年の労働契約が満期となった際未払いの金額は、横浜へ帰還の際にハワイ総領事が支払い、帰還者をその家庭へ送り届けるまでの世話をする。

1カ月4ドルは江戸時代の日本において破格であったが、孤島で当時すでに物価の高かったハワイで月額賃金4ドルがどのような価値を持っていたか?

アメリカ本土において物価や賃金について広く調査されているミズリー大学の資料”Price and Wages by Decade:1860-1869″ から「元年者」と同じ単純労働者に対する賃金を引用すると、

1866年 カリフォルニア州 農場労働者 2ドル50セント/日当

1868年 ペンシルベニア州 鉱山労働者 2ドル50セント/日当

コネチカット州 大工 2ドル25セント/日当

しかし、ここで記された金額はいずれも日当である。

カリフォルニア 月額賃金

調理人 100ドル 召使 35~70ドル メイド 40~70ドル

「元年者」に与えられた月額賃金4ドルは、アメリカ社会においては単純労働者の日当2日分にも満たず、奴隷解放まで奴隷の仕事とされた召使やメイドなどの女性使用人の月額賃金ですら「元年者」の年収と同等であったことから、「元年者」の扱いが奴隷に等しいものであったことが窺われる。

レファレンス共同データベースより

事例作成日:2005/7/26 提供館:埼玉県立久喜図書館質問:1867年のアメリカ1ドルは日本の貨幣のいくらに相当するか。

回答:1867年時点ではわからなかったが、以下の近時の記述を回答する。

『日本のお金』により明治4(1871)年の「新貨条例」で1円は1両と等価。当時1円=1米ドル。

参考として明治4年(1871)当時の1円(=1両)の価値はどのくらいか物価により示す。

『物価の世相100年』より、大工の日当50銭、米価1升5銭5厘、銭湯1銭、円価1円=酒1斗。

※なお、日本からの最初の移民として位置づけられる「元年者」が移民の初めとされるようになったのは「ハワイ日系移民100年」に当たる1968年から。1935年に開催された五十年祭、1960年に開催された七十五年祭は、 1885年の「官約移民」を基準としている。

「元年者」の各サトウキビ農園での労働が開始されると、炎天下での肉体労働のうえ厳しい労働環境の中で、横浜で聞かされた話と違うと不満が「元年者」の間に募り始めた。オアフ島コウラウ耕地では暑さのため2人の死者が発生し、マウイ島ウルパラクアでは過酷な労働に耐えられないと縊頸者を1人だしたほか、各地で小競り合いが発生した。

「元年者」は砂糖黍耕地での労働者として募集されたにもかかわらず、 実際には農業経験者がほとんどなく錦旗帰郷を夢見てハワイへ渡った町人たちであったため、酷暑の中での長時間の農作業に耐えられなかった。労働時間は朝6時から昼食休憩30分をはさんで夕方4時まで続き、少しでも手を止めるとルナと呼ばれる現場監督から鞭打たれる等過酷なものであった。また、病気にかかっても治療を受けられるどころかその申告は認められず、労働を休むことを許されることはなかった。

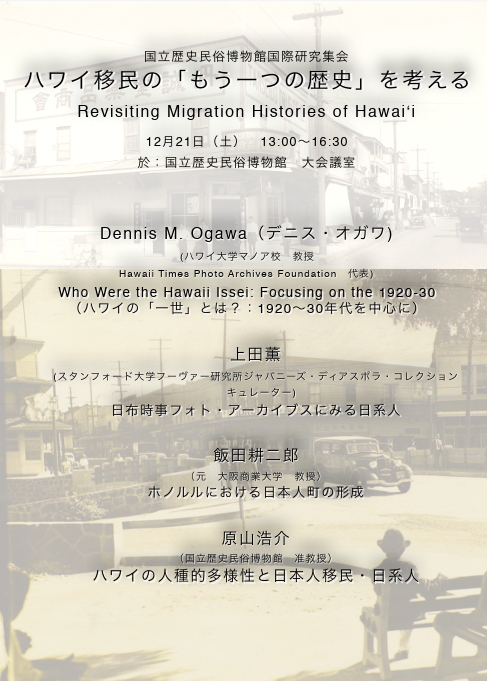

ハワイ移民の「もう一つの歴史」を考える

Revisiting Migration Histories of Hawaii2019年12月21日開催 場所:国立歴史民俗博物館 大会議室

この研究集会では、「プランテーション後」のハワイの日本人移民・日系人の置かれた状況を多角的に検討する。

ハワイの日本人・日系人は、1920年代には人口比において最多数を占めるようになった。この頃には、日本人移民・日系人が経営する商店が建ち並ぶなど、街頭に「日本」の姿が目立つようになった。この、ハワイに日本人移民・日系人が定着するまでの過程、およびその後の「日本人町」の形成過程に注目し、「プランテーション後」の展開を検討する。これに加えて、日本人移民・日系人とともに、近代のハワイを構成した人びと、とりわけ日本人と前後してハワイに移住した中国人・フィリピン人・朝鮮人の存在を踏まえておく必要がある。ハワイの人種的多様性の形成過程においては、相互の分断や緊張関係があり、当時のハワイ大学の研究者たちは、その行く末がどうなるのかを、「実験場」としてまなざしていた。この点についても、この研究集会の中で触れておきたい。

以上を通じて、主として1920年代〜30年代のハワイをめぐり、日本人移民・日系人を軸にトータルなイメージを構築することにしたい。

1869年(明治2年)

サトウキビプランテーションで働いた日本からの「元年者」からの窮状を聞いて、明治政府はハワイへ召喚特使派遣を決定、特使はリードが日本の国法に背きハワイに連れてきた日本国民を帰朝させることが目的であるとハワイ政府に伝達後、オアフ島を巡り調査した。

召喚特使は、調査の結果、一部の契約不履行も認められたが、「元年者」の置かれた状況は予想していたほど劣悪なものではなく、 言葉が通じない環境、風習の相違による誤解、仕事への不慣れが不平・紛争のもとであったと結論付けた。そして、賃金の増額改善、就業条件の改善と病気時の手当てなどの条件の改正をハワイ政府に認めさせ、帰国を望む者の即時帰国も認めさせた。

この交渉によって、月額4ドルであった賃金が15ドルから20ドルにアップされ、30ドルに及ぶ賃金を受けとる者もあった。また、労働条件の面でも、耕作地で労働中の「元年者」に対する監督の鞭打ち行為に対して、鞭打ちをした監督への過料徴収を定め、また、悪天候のなかでも行われていた耕地作業の悪天候時の休業、申し出ても認められていなかった被病時の休業と適切な手当の実施、「元年者」の身分を自由とすること、年季途中でも自費帰国の自由を認めること等の改善がなされた。

しかし、賃金や労働条件が改善されたことで、即時帰国を希望する「元年者」は約150人のうち43人しかおらず、11名が3年の期間を終えたのちに帰国、約100名は帰国せずにそのうち約50人はアメリカ本土へ移動、ハワイに残った約50人は様々な分野の経営者となり活躍した。

1871年(明治4年)

日本とハワイの間で日布修好通商条約が締結され、正式に国交が開始される

ハワイの漢字表記は「布哇」

1872年(明治5年)

カメハメハ五世が後継者を残さずに死去

1873年(明治6年)

ウィリアム・ルナリロがハワイ議会によって王に選ばれる

1874年(明治7年)

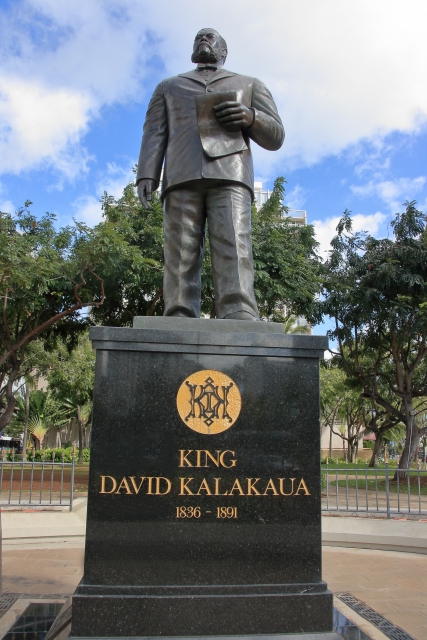

ルバリロ王が死去、デヴィッド・カラカウアが王に選ばれる

1875年(明治8年)

アメリカとハワイの間で米布互恵条約が結ばれる

これによりハワイの生産品は米国へ非課税で輸出することが可能になりました。また、この条約ではハワイのいかなる領土もアメリカ以外の他国に譲渡、貸与せず、特権も与えないということが条件付けられ、かつハワイの土地を軍事使用できる特権をアメリカは得て、ハワイは事実上、アメリカの属領となりました。

1876年(明治9年)

アメリカとの条約によって、ハワイ産の砂糖の関税が撤廃され、サトウキビの生産量がいっそう増加する

1877年(明治10年)

西南戦争が始まる

TukiokaYositoshi(1839-1892) – The ukiyoe “Kagoshima boto syutuzinzu” (an original print )

西南戦争は西郷隆盛率いる薩摩士族が明治政府と戦った日本最後の内戦で武士の世に終止符を打った戦いともいわれます。2月に始まった西南戦争は9月まで続き、社会は不安定化し、加えて冷害によって作物が収穫できず、農村部で失業者が急増、日本国内のどこへ稼ぎに出ようにも、働く場所を見つけるのが困難な時代でした。

写真家 – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=132830116による

1878年(明治11年) ポルトガルからの移民が始まる

この年、ポルトガル領マデイラ諸島の住民123名が農園で働く契約労働者としてホノルルに到着、翌1879年にもマデイラ諸島から428名がハワイへやってきた。

ハワイで独自に改良を重ねられて現在の形になったとされています。

1881年(明治14年)

ハワイ王国第七代国王カラカウア(在位1874~1891)が世界一周旅行の途中に日本に立ち寄り、明治天皇に謁見、明治政府と日本からの移民を受け入れる条約を締結、これが1885年からの官約移民の始まりとなる。官約移民は、失業者が増加していた日本にとっては労働者に労働場所の提供を、感染症の流行等により人口が激減していたハワイにとっては日本人労働力を提供することになります。

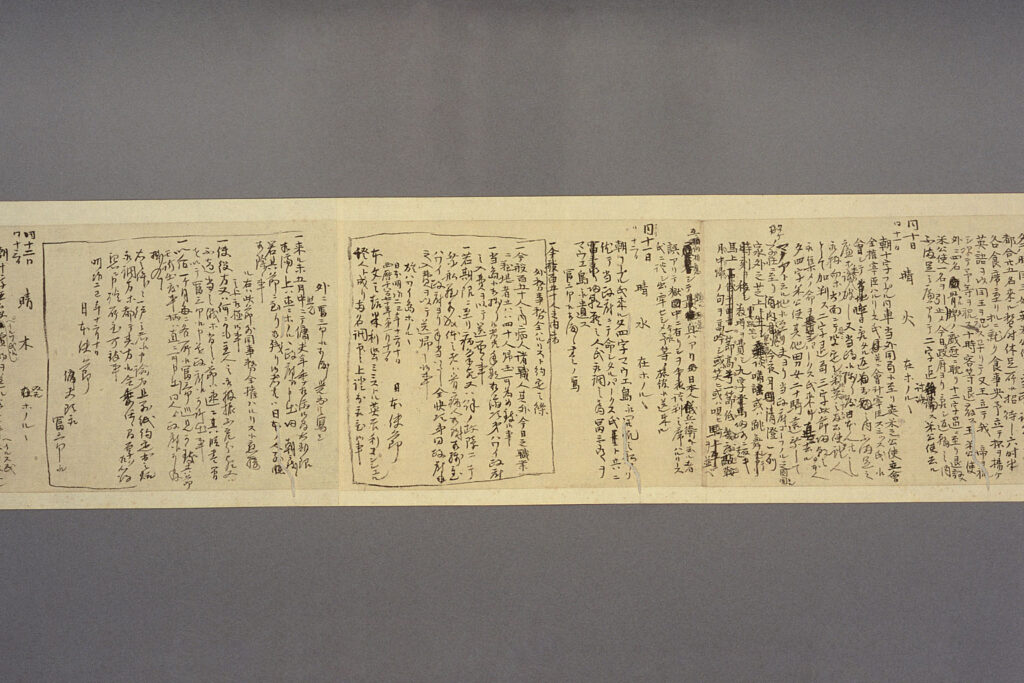

Q. 1881年(明治14年)にハワイ国王が来日したときの記録はありますか?

A: 外務省記録「外国貴賓ノ来朝関係雑件 布哇、埃及、韓国、「アフガニスタン」之部」(布哇=ハワイ、埃及=エジプト)に、第7代ハワイ国王カラカウア(David Kalakaua)が訪日した際の関連記録が残されています。また、主要な関係文書が、『日本外交文書』第14巻(明治14年)に採録されています。

1881年3月、カラカウアは世界各国巡遊の途次日本を訪問し、東京や横浜のほか、神戸、京都、長崎などを訪れました。

明治政府は当初、カラカウアの訪問は身分を隠してのものであるとの報告を受けていましたが、明治政府にとって初めて迎える現職の外国君主であったこともあり、数度にわたる明治天皇との会談を設け、さらには菊花大綬章を贈呈するなど丁重に接遇しました。

外交史料館には、カラカウアの来日に至る経緯を示す文書や、滞在中の活動を記した記録、ハワイ王国から明治政府への謝意を伝える書簡や日本の関係者へ勲章が贈られたことを示す文書などが残されています。

1882年(明治15年)

アメリカで中国人排斥法がアメリカ議会を通過、中国人の移住が禁止された

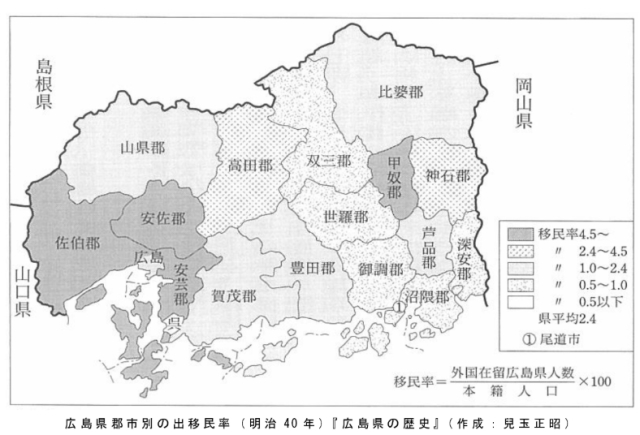

広島県公式HP 【3 明治時代の民衆とひろしま ~海外への移民 ~】によれば、広島県の官約移民は,広島湾を中心に,県西部の沿岸地域の町村と太田川流域の平野部の町村に多い一方,山間部や島しょ部の町村には少ないなど地域的にかたよりがあったとのこと。そのうえで、ハワイへの出稼ぎの希望が殺到した地域の特徴として4つ挙げています。

1.人口が多く農民一人あたりの耕作面積が少ない地域

2.綿花、い草、藍など商品作物の普及した地域

(特に多くの労働力が必要だった綿作地域は、外国綿花の輸入増大により栽培面積が激減し、多数の失業者が生まれた)

3.干害や暴風雨などの自然災害により大きな打撃を受け生活に苦しむ者が増えた地域

4。江戸時代以来の出稼ぎの風潮

官約移民は、永住を目的とせず、農業に従事する出稼せぎ労働者として始まりました。

1885年(明治18年)

この年、初めて明治政府が正式に認めた官約移民が始まり、944人(成人男性682人、成人女性164人、子供98人)が「シティ・オブ・トウキョウ号」で横浜からハワイに向けて出発。官約移民とは、ハワイ王国政府と日本政府の間で渡航や労働に関して結ばれた協約に基づいてハワイに渡った移民のことで、官約移民は駐日ハワイ国代理公使兼横浜駐在総領事ロバート・W・アーウィンによって進められ、初期の官約移民は、日本人個人がアーウィンとの間で約定書を取り交わし、それに基づいてハワイ政府が移民の諸条件を保証するという形式がとられました。

群馬県渋川市伊香保町伊香保に今も保存され見学できます

駐日ハワイ国代理公使兼横浜駐在総領事ロバート・W・アーウィンは、アメリカ独立宣言に署名したベンジャミン・フランクリンの直系5代目の子孫にあたり、また日本人と結婚し、日米間初の国際結婚をした人で、東京で死去、彼の墓は東京の青山墓地にあります。

外務省 外交史料 Q&A 明治期

Q:駐日ハワイ国総領事などを務めたアーウィン(Robert Walker Irwin)について教えてください。A:アーウィンは、1844年1月にデンマークで生まれ、22歳のときに太平洋郵便汽船会社の横浜駐在代理人として来日しました。

貿易商として活躍していたアーウィンは、1880年(明治13年)に横浜駐留ハワイ国総領事が帰国のため不在となる期間、同国総領事代理を務めたことからハワイ王国との繋がりができ、1881年(明治14年)6月には正式に総領事に就任、その後、1885年(明治18年)1月より駐日ハワイ国代理公使、1886年(明治19年)9月より同弁理公使などを務めました。また、アーウィンは同時期に「ハワイ国移民事務局特派委員」にも就任し、当時日本からの集団移民を強く求めていたハワイ王国の要望を実現するため、積極的な交渉を行いました。アーウィンの努力の甲斐あって、1885年(明治18年)に日本からハワイへの集団移民が開始され、以後1894年(明治27年)まで計26回にわたり約3万人の日本人移民がハワイへと渡航しました。

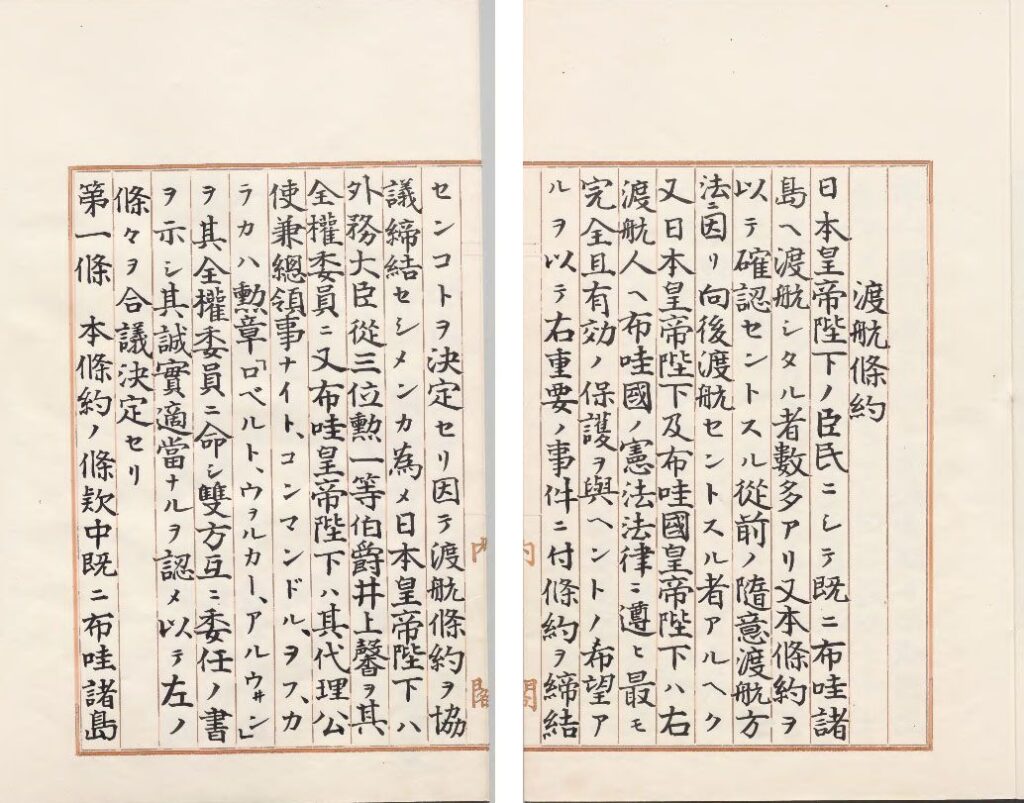

日本からハワイ王国に渡った移民は、「日布渡航条約」(「布」は布哇(ハワイ)の略)に基づいていたことから、「官約移民」と呼ばれています。1898年(明治31年)、ハワイ王国が米国に併合されたため、アーウィンは弁理公使を解任されました。

しかし、彼はその後も台湾製糖株式会社発足に関わるなど経済界で重きをなし、1924年(大正13年)に81歳で亡くなるまで日本に滞在し続けました。ちなみにアーウィンは、米国の独立に大きな貢献をしたベンジャミン・フランクリンの直系の子孫でした。外交史料館では、アーウィンの遺族より寄贈された「アーウィン関係文書」を所蔵しており、その中には、移民関係資料やアーウィン宛書簡などが含まれています。また、外務省記録「日本人民布哇国ヘ出稼一件」にも、アーウィンが深く関わった官約移民に関する記録が残されています。

初期の移民は永年移住というよりも、布哇(ハワイ)への出稼ぎによって得た資金を家族に送金することを目的とし、いずれは故郷に戻る性質のものでした。

賃金は男子が食費を含め1ヶ月約15ドル、女子10ドル。

※当時の15ドルは日本円でおよそ15円、これは広島での農業労働者(小作)男子の月給1円50銭の約10倍にあたる高い収入でした。

この年に始まったハワイへの官約移民は、その後1894年(明治27年)まで累計で26回に及び、約29,000人の日本人がハワイへ渡ることになります。

この年1885年の官約移民の渡航回数は2回で、計1,934人がハワイへ渡航。

1886年(明治19年) 日布渡航条約を締結

日本とハワイ王国政府が日布渡航条約を締結、日布渡航条約は、ハワイに労働移民した日本人の人権を守ることを目的として結ばれ、この条約により、日本はハワイ王国に対し、裁判における通訳の用意や日本人医師の雇い入れなどを義務付けた。また、条件を満たして3年間居住すればハワイに帰化することが認められた。

この年1886年の官約移民の渡航回数は2回で、計2,374人がハワイへ渡航。

1887年(明治20年)

ハワイ王国第七代国王カラカウア(在位1874~1891)がハワイ在住の白人により新憲法の発布を強制される。ハワイ国王の拒否権がはく奪され、ハワイ国籍を持たない白人男性が議会選挙に投票できるようになる。

また、アメリカ海軍の船がパール・ハーバーを修理と燃料補給に使用することが認められる。

ハワイ王国(1795-1893)7代目カラカウア王の命で(当時の金額で)36万ドルをかけて建てられた。

1882年竣工、1893年の王政が廃止まで、カラカウア王とカピオラニ王妃、妹のリリウオカラニらが使用。

1888年(明治21年)

この年1888年の官約移民の渡航回数は3回で、計3,287人がハワイへ渡航。

1889年(明治22年)

ハワイでの日本人の数が1万人を超える

この年1889年の官約移民の渡航回数は3回で、計3,004人がハワイへ渡航。

1891年(明治24年)

ハワイ王国第七代国王カラカウア(在位1874~1891)がサンフランシスコで死去。妹のリリウオカラニが女王に就く。

この年の広島県の調査によれば、ハワイ在住の広島県移民の送金額は約27万円で、同じ年の広島県予算額の54%にあたります。この年1891年の官約移民の渡航回数は5回で、計5,854人がハワイへ渡航。

1892年(明治25年)

この年1892年の官約移民の渡航回数は3回で、計3,217人がハワイへ渡航。

1893年(明治26年)ハワイ革命&ハワイ王国滅亡

リリウオカラニ女王は、ネイティブ・ハワイアンの権利強化を図る未承認の新憲法を発布しようとしたが、これに対して白人住民がクーデターを起こす。アメリカ軍もこれに加わり上陸し、クーデターを支援。リリウオカラニ女王は流血を避けるために王制廃止と米国人による臨時政府を認め、退位宣言を余儀なくされる。ハワイ王国滅亡。

アメリカのグロバー・クリーブランド大統領は、アメリカ領事とアメリカ海軍の介入を違法と判断し、ハワイ併合を拒否。

ちなみにクリーブランド大統領は、第22代(1885 – 1889)と第24代(1893 – 1897)の歴代アメリカ大統領において、「連続ではない2期」を務めた最初の大統領です。

この年1893年の官約移民の渡航回数は3回で、計4,187人がハワイへ渡航。

1894年(明治27年)

クーデター政権がハワイ共和国を設立、初代大統領としてSanford B. Dole が就任。

この年1894年の官約移民の渡航回数は1回で、計1,524人がハワイへ渡航。官約移民はハワイ王朝が崩壊したこともあって、この年限りの第26回をもって終了。

ハワイのサトウキビ農園では、日本人労働者が全体の五分の三を占めて、ハワイの砂糖産業にとって日本人は重要な地位を占めるようになっていました。当時のハワイの日本人の人口は23,000人くらいだったといわれています。

この頃、ハワイの日本人から日本国内への送金金額は200万円に達していたといいます。1894年の明治政府一般会計の歳出規模は7200万円でうち軍事費が2100万円という金額を考えると、ハワイからの日本人の送金の金額の大きさがわかります。

以後は、「私的」移民、いわゆる民間会社の斡旋による移民の渡航が始まります。

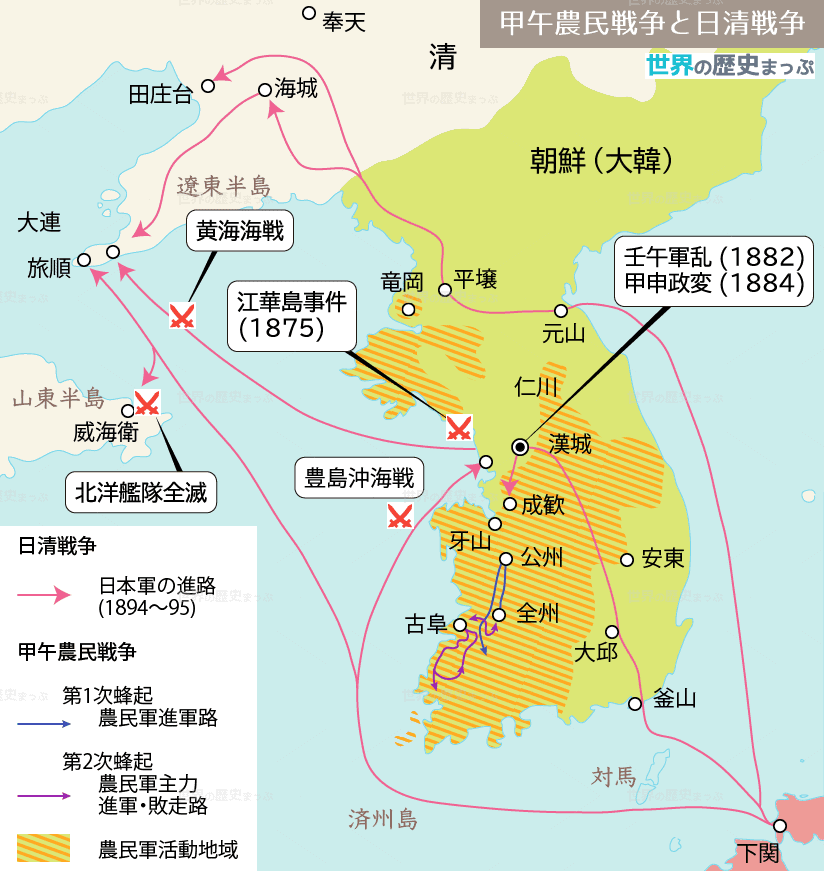

1894年は日清戦争が勃発した年でもあります。翌1895年にかけて、朝鮮半島をめぐって日本と清の間で起こった戦争です。朝鮮国内の混乱をきっかけに、日本と清の対立が激化し、日本が勝利しました。

甲午農民戦争と日清戦争地図 ©世界の歴史まっぷ

1895年(明治28年)

王朝派が反撃を試みるも、共和国側が勝利、リリウオカラニ女王は翌1896年までイオラニ宮殿に幽閉される。

Frontispiece photograph from Hawaii’s Story by Hawaii’s Queen, Liliuokalani (1898)

1896年(明治29年)

日本で移民を守る目的で、移民の取り扱いを制度化した「移民保護法」が施行される

1898年(明治31年)

米西戦争はじまる。カリブ海、フィリピン及びグアムで発生したアメリカ合衆国とスペイン帝国の間での戦争。この戦争でスペインは敗北し、アメリカはカリブ海及び太平洋の旧スペイン植民地に対する管理権を獲得した。アメリカのマッキンレー大統領がハワイ併合の書類に署名、これによりイオラニ宮殿に星条旗が掲げられる。

この1898年には、ハワイの日本人と中国人との間で暴動事件が起きました。

ハワイへの移住では、中国人は日本人よりも早くやってきて、また人数も多かった。日清戦争では、同じ東洋人で、かつ移民労働者という立場が一緒ながら、戦勝国と敗戦国に分かれ、日本人と中国人との間に敵対感情が募ったことが暴動の一つの大きな原因だったと考えられています。

1899年(明治32年)

次期女王になるはずだったヴィクトリア・カイウラニが失意のうちに23歳で死去。

自由渡航時代(1900~1908年)

1900年(明治33年)

沖縄からの最初の移民が到着。ハワイが準州化、アメリカの法律(米国移民法)が適用され契約移民制度が廃止される。ハワイ行き旅券を所持する日本人労働者のアメリカ西海岸への転航がはじまり、その数が年々増加する。

ハワイが準州化されたため、ハワイで生まれた二世には、アメリカの市民権が認められた。また、契約に縛られて職業や住むところの選択ができず、半奴隷的な扱いを受けていた日本人労働者は、自由選択が可能になった。

1901年6月から1905年4月30日までの3年10ケ月間だけでも、日本人のハワイ上陸数35,289人に対し、出国者31,424人、差引きハワイ残留者3,839人。より賃金の高い労働を求めて多くの人たちがアメリカ本土へ渡ったことがわかります。

1901年(明治34年)

ハワイでパイナップル栽培が始まる。

モアナ・ホテルが開業

マウイ島に金毘羅神社が創建される

1987年から約2年の年月と60億円の予算をかけた改装工事が行われ、隣接して建てられていた「サーフライダー・ホテル」を吸収し「タワー・ウィング」とし、1989年に現在の「ヒストリック・バニヤン・ウィング」と「ダイヤモンド・ウィング」そして「タワー・ウィング」の3棟を擁する「シェラトン・モアナ・サーフライダー」となりました

1903年(明治36年)

ハワイ観光局の前身にあたるハワイ・プロモーション・ソサエティが設立される。

朝鮮半島からの本格的なハワイ移住が始まる。

1907年(明治40年)

日本人のハワイからアメリカ本土への渡航が禁止される。

フィリピンからの本格的なハワイ移住が始まる。

1908年(明治41年)

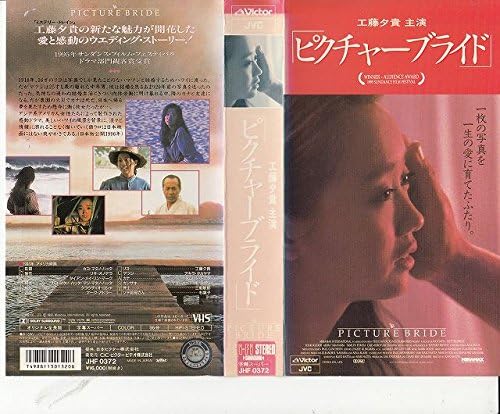

日米間で結ばれた「紳士協定」の結果、日本人労働者の移住が制限されるが、すでにアメリカに滞在する日本人が自分の家族を呼び寄せることは可能であったため、1924年に排日移民法によって日本からアメリカへの移民が全面的に禁止されるまでの間に、日本から多くの「ピクチャーブライド(写真花嫁)」が渡航した。1909年から1924年までにハワイに渡航した女性は合計で30,294人。

戦前ハワイに渡った日本人女性の半生を綴ったヒューマンドラマ

日米紳士協定により新たな日本人労働者の渡航は禁止されたが、「協定に基づき、ハワイ在留の日本人家族、再渡航者、写真結婚者、各種専門家、一時旅行者」は除外された。そのような制約の中、写真結婚によって呼び寄せられた日本人が顕著であったため、この時期を「呼び寄せ時代」と呼んでいる。この「呼び寄せ」が盛んになった結果、1912年にはハワイ全体の出生比率中日本人が40%、1915年には46%、1923年には51%にまで達した。

1909年(明治42年)

オアフ島で日本人を中心にストライキ(第一次)が起こる。日本人移民約7000人によるこの「第一次ストライキ」は労働者側の敗北で終わった。

1917年(大正6年)

リリウオカラニ前女王が死去。

1920年(大正9年)

オアフ島カバラマ地区にハワイ金毘羅神社が創建される。

日本人とフィリピン人労働者が中心となり、オアフ島で賃金の上昇などを求めて「第二次ストライキ」が起こった。参加した人数は約13,000人。

1921年(大正10年)

マカデミアナッツの栽培が始まる

アメリカの移民政策史上初めて移民の入国許可数を規制(総移民数を年間 35万 7000人に制限)する緊急割当法が制定された。この緊急割当法は、国勢調査に基づき外国生まれのアメリカ人を出生国別に分類、その出生国人口の3%にあたる数の移民を割当てた法律で、同法は長期的な移民政策を定めるまでの暫定措置とされ、この流れは1924年の移民法に引き継がれ、1965年まで継続された。

1922年(大正11年)

日系一世タカオ・オザワの帰化申請が連邦最高裁によって却下される。日系一世がアメリカの市民権を取得できる可能性は第二次世界大戦後まで閉ざされる。

移民禁止時代(1924~1946年)

1924年(大正13年)

アラ・ワイ運河が完成し、現在のワイキキの形ができあがる

1924年、アメリカ合衆国議会で移民法(ジョンソン=リード法)が通過、この移民法では南欧系や東欧系移民の数を制限したが、日本からの移住は全面的に禁止されたため、日本ではこの移民法を「排日移民法」と呼んだ。この新移民法は、いったん帰国すると再度ハワイには来れなくなるというもので、日本人にとっては「帰国するか、永住するか」の選択を迫る法律となりました。排日移民法によりアメリカへの移民の門戸を閉ざされた日本人は、すでに1908年から始まっていた南米ブラジルへの移民にシフトしていくことになります。この「排日移民法」が定められたことにより、写真結婚者の「呼び寄せ」はできなくなった。

1924年の時点で、ハワイの日本人労働者は、約11万6000人。このうち、ハワイ

で生まれた二世にはアメリカの市民権が認められていたが、一世には帰化権すらなかったという。これにより一世と二世の間でアイデンティティに関する葛藤「自分は日本人なのか、アメリカ人なのか」などの感情が渦巻いていたといわれています。

1927年(昭和2年)

ロイアル・ハワイアン・ホテル(ピンク・パレス)が開業

現在のロイアル・ハワイアン・ホテル(ピンク・パレス)

1933年(昭和8年)

バッキー・白片がアロハ・ハワイアンズ・トリオの一員として訪日。日本でハワイアン音楽のブームが起こる。

1941年(昭和16年)

12月7日午前7時55分(ハワイ時間)日本軍がハワイ・パールハーバー(真珠湾)を攻撃し、太平洋戦争が勃発。ハワイ全土に戒厳令が布告される。FBIが日系人指導者を拘束、逮捕。翌年1942年2月までに300名近い日系人が逮捕され、砂島(サンド・アイランド)に隔離された。また、アメリカ本土の収容所へと送られる人も数多くいました。

ハワイにおいてもカウアイ島、マウイ島、ハワイ島などに収容所は存在し、ハワイ島の「キラウエア・ミリタリー・キャンプ(Kilauea Military Camp)」も当時、日系人収容所として利用されていた。一番大きかったものがオアフ島の「ホノウリウリ日系人収容所(Honouliuli Internment Camp)」であり、多い時で約400名の戦争捕虜、4000名以上の囚人が抑留されていた。

1943年(昭和18年)

日本によるハワイへの直接攻撃はハワイの日系人の立場を苦しくさせました。多くの二世や三世は軍に志願することでアメリカへの忠誠を示しました。徴集兵によって編成された「第100大隊(100th Infantry Battalion)」にはハワイから1400名以上が徴兵され、志願兵によって編成された「第442連隊(442nd Regimental Combat Team)」には2600名が入隊、第442連隊は日本をルーツに持つ日系人で組織された部隊であったため、日本との戦いには派遣されず、 ヨーロッパ戦線で激闘を繰り返し、アメリカ陸軍史上最も勲章を受けた部隊と呼ばれています。

第二次大戦でアメリカ軍として戦った日系アメリカ人の歴史や功績を保存し、語り継ぎ、未来の世代がハワイの日系二世兵士の歴史について学ぶ機会や環境を作ることを使命としているニセイベテランズレガシーのサイトより

真珠湾攻撃後、当時まだアメリカの準州だったハワイが差し迫る恐怖で混乱する中、第100歩兵大隊は編成されました。第100歩兵大隊の兵士のほとんどは、家庭で日本の伝統的な価値観を、学校でアメリカの民主主義思想を学んだ日系アメリカ人二世たちでした。真珠湾攻撃以前からアメリカに忠誠を誓い、結束して軍隊に志願した二世の若者は、ハワイ国防軍の第298歩兵連隊、第299歩兵連隊の半数を占めていました。

1942年5月、アメリカ陸軍省は、第298歩兵連隊と第299歩兵連隊、また、当時オアフ島のスコーフィールド兵営に拠点を置いていた工兵大隊から二世たちを移籍させ、独立した「ハワイ暫定歩兵大隊」を編成するよう命じました。

その1カ月後、1432人の二世たちは「第100歩兵大隊(分離)」結成のため、ホノルルからカリフォルニアへと送られました。この第100歩兵大隊はどの師団にも属していませんでした。地元・ハワイの言葉に由来し、第100歩兵大隊の兵士たちは自らの隊に「ワン プカプカ」というニックネームを付けました。ウィスコンシン州のキャンプ・マッコイや、ミシシッピ州のキャンプ・シェルビーでの1年以上にわたる過酷な戦闘訓練を終えた第100歩兵大隊は、陸軍の中で最も鍛え上げられた隊といわれるほどになりました。そして、「リメンバー・パールハーバー(真珠湾を忘れるな)」というモットーを胸に刻み、戦地へ向かっていきました。

・・・ニセイベテランズレガシーのサイトでは、日系人兵士の生きた人生や数々の心揺さぶる実話を保存して共有します。彼らのストーリーはハワイでの移民農家の暮らしから、戦争下の強制収容、模範的な兵役を経て、戦後のハワイ近代化への貢献にまで続きます。戦地から帰還できた兵士は島民と協力してハワイの社会的、政治的、経済的な基盤再構築に尽力し、現在の活気あるハワイ州実現に貢献しました。

1944年(昭和19年)

戒厳令が解除される。

1945年(昭和20年)

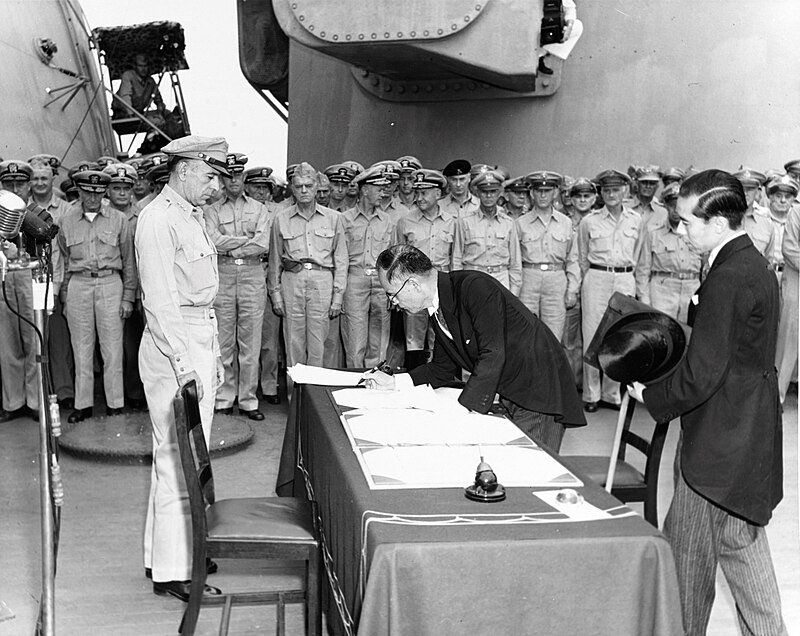

日本、敗戦

東京湾上のアメリカ戦艦ミズーリの甲板上において降伏文書が調印された

Army Signal Corps photographer LT. Stephen E. Korpanty – Naval Historical Center Phot

1946年(昭和21年)

ハワイ各地のサトウキビ農場で79日間にわたるストライキがある。このストライキではハワイ史上初めて民族の違いを超えて労働者が一致団結し、賃上げなどの要求を勝ち取った。

1948年(昭和23年)

岡晴夫の「憧れのハワイ航路」が日本で大ヒット

1950年(昭和25年)

日本でハワイアン・ブームが起こる。

1952年(昭和27年)

ウォルター・マッカラン法により日系一世の帰化が可能になる。

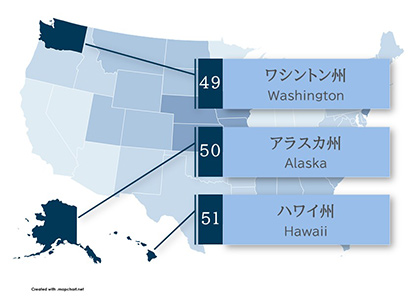

1959年

ハワイがアメリカ合衆国の50番目の州となった。

ダニエル・イノウエが連邦議会下院議員となる。

ハワイが州となったのは1959年で、50州で最も新しい州

人種でみると、最も多いアジア系が人口の4割、白人が2割、太平洋島嶼系が1割となっているほか、

複数人種の混血も2割を占める。日系人数は17万人と、50州ではカリフォルニア州(25万人)に次いで多い。

1962年

ダニエル・イノウエが連邦議会上院議員に、スパーク・マツナガが下院議員になる

1964年

日本で海外旅行が解禁となり、35,000人がハワイを訪れる。

東京オリンピック開催

1965年

アメリカで移民法改正(実際に施行されたのは1968年)が成立。1924年移民法で規定された国別移民の割当制度が廃止されたため、大量の移民が流入する契機となった。

1970年

東京・ハワイ間にジャンボジェットが就航

大阪万博開催

芸術家の岡本太郎によるデザイン

1978年

日本からのハワイへの観光客が50万人を超える。

1987年

日本からのハワイへの観光客が100万人を超える。

1993年

ハワイ王朝転覆100周年行事が行われる。クリントン大統領がネイティブ・ハワイアンへの謝罪決議に署名する。

1996年

日本からのハワイへの観光客が200万人を超える。

+++————————————+++

上ナシ珈琲では、ハワイの恵みが詰まった100% Kona coffeeをお届けします。

+++————————————+++