+++————————————+++

上ナシ珈琲では、ハワイの恵みが詰まった100% Kona coffeeをお届けします。

+++————————————+++

こんばんは、コーヒー豆や🫘「上ナシ」のフーテンMです。

相変わらずコーヒーの先物価格は高値のまま推移中。コーヒー屋には辛い時代です(‘Д’)

┏・・・・・・・・・・・・・・・┓

✨米国NY🫘コーヒー先物✨

2025年1月29日 🕰20:45

1㍀(453.592g)=3.6310 US㌦

┗・・・・・・・・・・・・・・・┛

この前、インスタには書いたんですが、ウチの息子が「コナコーヒーの本が出るらしい!」と言う。

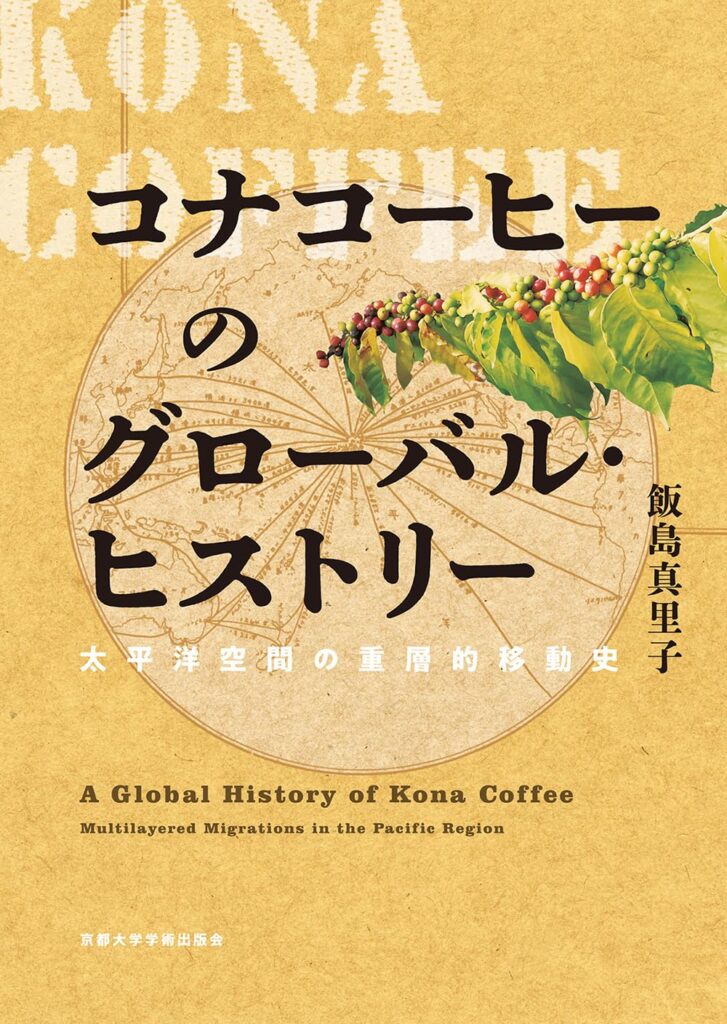

調べてみると『コナコーヒーのグローバル・ヒストリー: 太平洋空間の重層的移動史』という構想10年制作8年とかくらいの超大作みたいな題名の本ですな。

ムムム…発売は⏰2025年2月25日⏰

著者は飯島真里子さんで上智大学の教授らしい。

2025年1月28日にアマゾンを見たときには本の画像はアップされていませんでしたが、今日さっき見たら画像があがってたʘʘ

これは間違いなく超大作でしょ!

予約で買うしかないじゃないか!すぐ読みたいぞ!

えっ、もうポチったって🤣

さすが、我が息子!でかした!お金はキミが払ってくれよ🎉

というわけで、発売日の⏰2025年2月25日⏰まではもう少し時間があるから、飯島真里子著『コナコーヒーのグローバル・ヒストリー:太平洋空間の重層的移動史』が届くまでに飯島真里子先生と「グローバルヒストリー」とやらについて予習しときますか!

まずは飯島真理子先生が所属する上智大学の教員紹介から見てみますか!

・・・「グローバル・ヒストリー」とは何でしょうか。

これまで一つの国の視点から理解されていた歴史を、国家という枠組みを取り去って、もっと自由に考えてみようとする試みです。

たとえば、国境を越えて移動するヒト(移民)やモノ(コーヒー)を研究対象とすることによって、国家と国家のつながり、地域と地域のつながり、そして地球規模のつながりがどのように作り出され、変化してきたのかについて考えます。

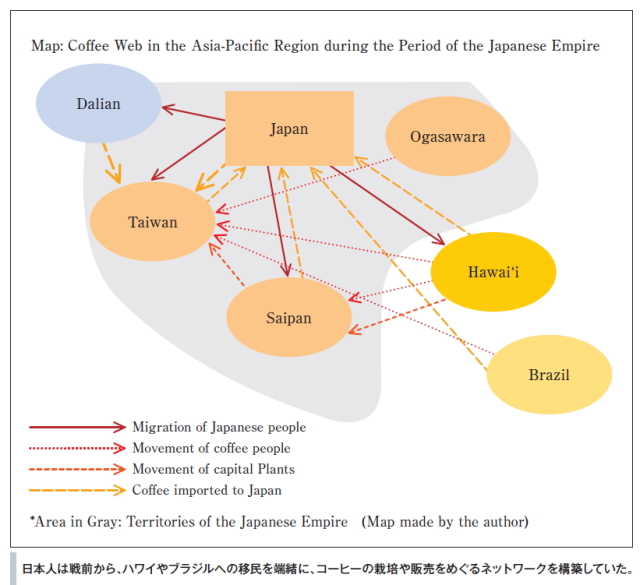

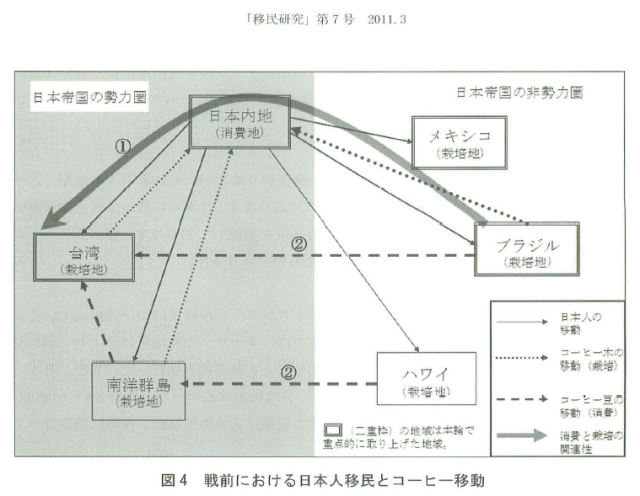

最近では、私の研究もさらに地域を広げ、ハワイのみならず、戦前日本人が移民していた他の地域―ブラジル、台湾、サイパンなど―に注目しながら、コーヒー栽培のための資本・技術・知識が日本人の移動とともにどのように伝わったのか、また、逆に日本人が国境を越え、コーヒー栽培に関わってきたのかについて研究しています。

一言でいえば、日本の歴史、アメリカの歴史、ハワイの歴史などそもそも歴史を考える時に前提となる国や地域という枠組みを取っ払って、移動するヒト(移民)やモノ(コーヒー)に焦点を当てたヒストリーの研究というので当たっているんだろうか?

先の飯島真里子教授の教員紹介にも話が出てきますが、飯島先生がこうした研究生活に入ったきっかけはハワイのコーヒーショップでの出来事だったとか。

私がこのテーマに興味を持ったのは、大学2年生の夏、家族でハワイ島へ旅行した時に、Country Samuraiというコーヒーショップのオーナーに出会ったのがきっかけです。

オーナーは、日本人のように見えるのですが、英語しか話せない日系3世でした。

オーナーのファミリー・ヒストリーを聞いて、なぜ戦前に日本人がハワイに移住したのだろうか疑問に思い、研究をし始めました。

【Country Samurai】のオーナーは【国武さん】、つまり【国(カントリー)の武士(サムライ)です。日系の方らしい名前の付け方で微笑ましいですな。

ハワイでは結構有名なコーヒー屋さんですよね?

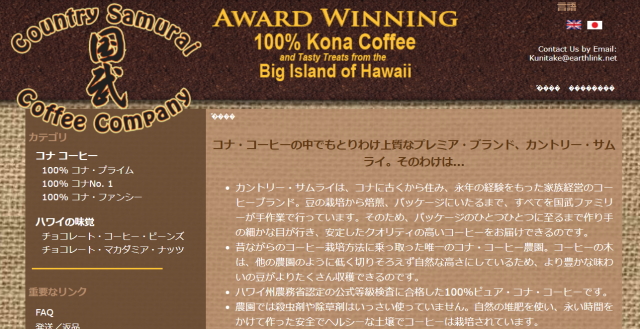

カントリー・サムライ・コーヒー・カンパニー(Country Samurai Coffee Company)のホームページを見てみましょう。

カントリー・サムライ・コーヒー・カンパニー(Country Samurai Coffee Company)HPより

カントリー・サムライは、コナに古くから住み、永年の経験をもった家族経営のコーヒーブランド。豆の栽培から焙煎、パッケージにいたるまで、すべてを国武ファミリーが手作業で行っています。そのため、パッケージのひとつひとつに至るまで作り手の細かな目が行き、安定したクオリティの高いコーヒーをお届けできるのです。

昔ながらのコーヒー栽培方法に乗っ取った唯一のコナ・コーヒー農園。コーヒーの木は、他の農園のように低く切りそろえず自然な高さにしているため、より豊かな味わいの豆がよりたくさん収穫できるのです。

ハワイ州農務省認定の公式等級検査に合格した100%ピュア・コナ・コーヒーです。

農園では殺虫剤や除草剤はいっさい使っていません。自然の堆肥を使い、永い時間をかけて作った安全でヘルシーな土壌でコーヒーは栽培されています。

やっぱりポイントはこれですよ↓↓↓

【昔ながらのコーヒー栽培方法に乗っ取った唯一のコナ・コーヒー農園。コーヒーの木は、他の農園のように低く切りそろえず自然な高さにしているため、より豊かな味わいの豆がよりたくさん収穫できるのです。】

今どきのコーヒー農園は、企業的な大資本が投入される大規模栽培、平地に整然と一定間隔でコーヒーの木が植えられ、機械化がすすめられ、収穫の際はトラックが農園の中、またはすぐ近くまで横付けできる設計で始められます。

そもそものはじまりが儲かる作物、または売れる商品作物として資本が投入されるんですね。

ご承知のようにハワイは火山の島。明治時代の終わりから大正時代の初めにかけての1900年前後、ハワイで日本人によるコーヒー栽培は、近代の大規模コーヒー栽培と違い、小規模で人力のみが頼りで、平地ではない火山の傾斜地へ植樹、またごつごつした溶岩をかき分けて不規則に植えるしかない、ゆえに収穫は困難を極める作業の連続だったそうです。

飯島先生が書いてらっしゃるエピソードに出てくる国武さんは日系の3世。日本から夢と希望に燃えてハワイに向かった祖父母がハワイを自分の国としてそのまま残り、2世、3世へと受け継がれ、コーヒー栽培を発展させ、ついには世界三大コーヒーにまで押し上げることに大いに貢献した先達の日本人たち。明治大正の私たちの大先輩にあたる方々が命懸けで作り上げてきたコナコーヒーはその味とともに文化の匂いも飲みながらあわせて感じてほしいと思うゆえんです。

閑話休題。飯島先生は「国武さんのファミリー・ヒストリーを聞いて、なぜ戦前に日本人がハワイに移住したのだろうか疑問に思い、研究をし始め」たという話でした。引き続き飯島真里子先生と「グローバルヒストリー」の予習の続きです。

別の上智大学のページから引用します。

地域の枠組みを越えたグローバル・ヒストリーから世界を見つめるより

飯島真里子教授・・・日本の教育では、歴史の分野は世界史と日本史に分かれていますが、日系人の方たちの歴史は、両方の歴史から漏れてしまっているのはないか。そして、地理的な枠組みで歴史を捉えると、見る射程を狭め、固定化させてしまうのではないか。そこで、グローバル・ヒストリーという手法で研究を進めようと思ったのです。

最近は、とくに19世紀以降、欧米やアジアからやってきた人々が太平洋という地域をどう見ていたかについて研究しています。

当時の文献、絵画や日記を読み込み、それらの地域の人々が持っていた太平洋に対する想像、野望、ビジョンなどについて調べています。

とくに、今はコーヒーの移動の歴史と絡めてみていますが、そうするとイギリス帝国史の文脈から太平洋が見えてくるのも非常に興味深い点です。このような研究を通じて、当時のハワイ諸島をめぐる人や物などさまざまな往来が、現代のハワイをどのように形成してきたのかをグローバル・ヒストリーの視点から明らかにしようと思っています。

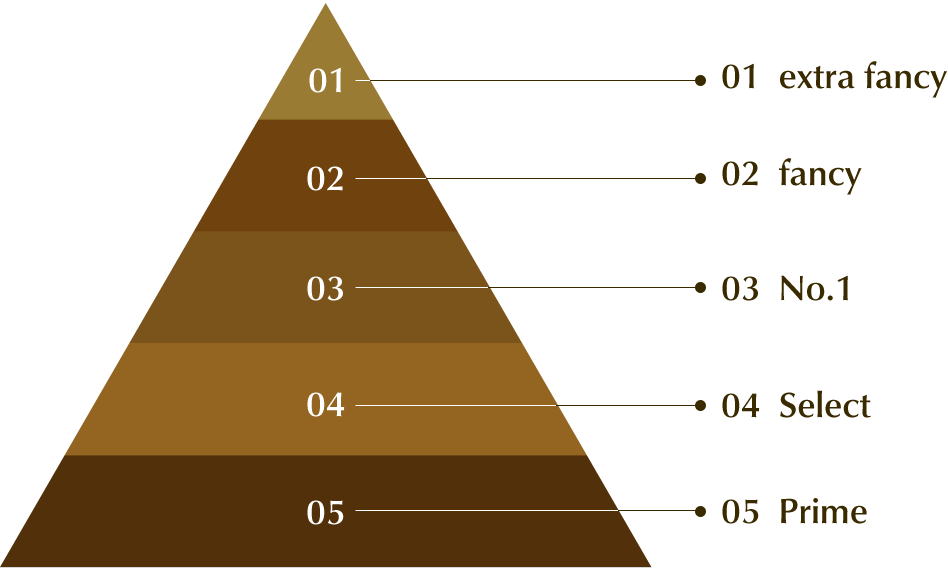

きっと飯島先生の本ではこうした図もたくさん表示され、詳しく解説をしてくれるはずです。

こうした視点に基づく研究の成果が今回出版される飯島真里子著『コナコーヒーのグローバル・ヒストリー:太平洋空間の重層的移動史』で明らかにされるのでしょう。

その他予習するにあたって、飯島先生が書かれた論文を以下にいくつか挙げておきます。

コナコーヒーを飲みながら(おいしいけれど、サントスとかコロンビアのコーヒーじゃダメよ🤣)すでに発表されている論文を熟読して本の出版を震えながら待ちましょう‼️

飯島真理子先生の論文他紹介

本が発売されてたら、またここで会いましょう。

飯島真里子「Who Else Will Harvest the Coffee? 1990年代以降のハワイ島コナ・コーヒー産業と中南米系移民」

飯島真理子「戦前日本人コーヒー栽培者のグローバル・ヒストリー」

+++————————————+++

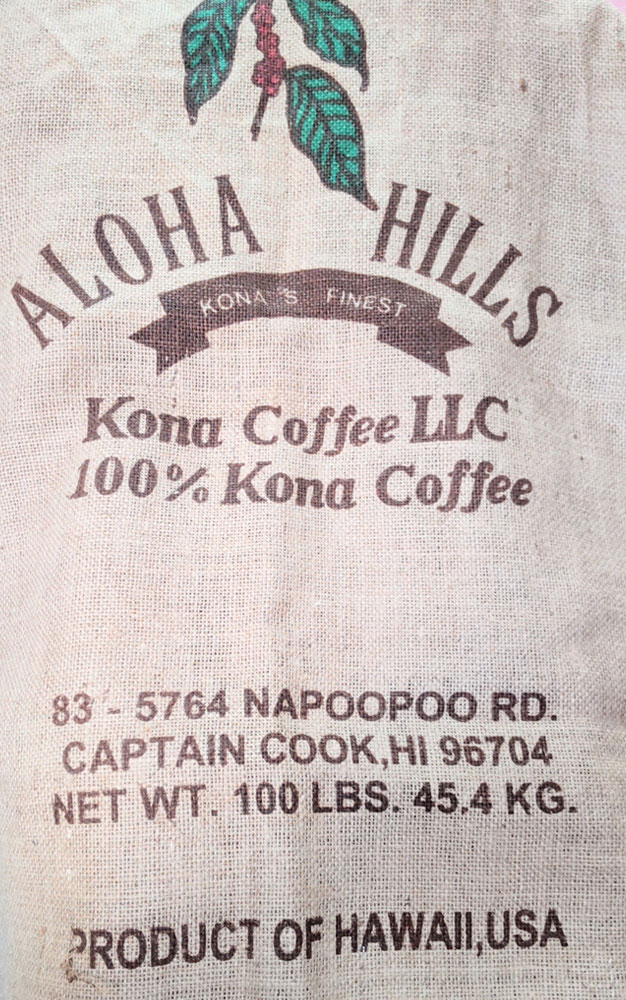

上ナシ珈琲では、100% Kona Coffeeの最上等級”エクストラファンシー”の生豆と焙煎豆のみを取り扱い販売しています。

+++————————————+++